秋雨绵绵,喜降甘霖。11月19日晚,工作室成员们在导师赵银玲的安排下,有幸聆听了德育大咖林志超老师的专题讲座——《学生问题预防与教育艺术化》。林老师以丰富的案例为载体,指向性地将学生问题预防的“奥妙”娓娓道来,林老师关于教育的艺术化也给身为班主任的我们诸多启发,诸多有针对性的帮助。

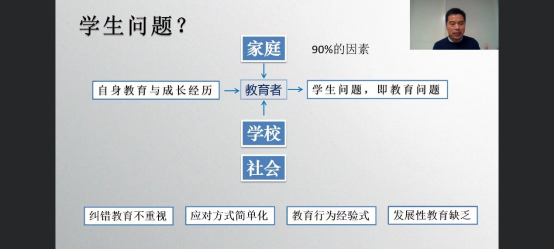

林老师在解读学生问题产生的原因时,既理性分析了学生问题来自家庭、学校、社会,“家、校、社”合力才是教育学生的根本,又客观阐述“不同的角色考虑问题的角度是不同的”,让我们在看待家长之于孩子的成长有了不一样的见解:不同的时代,对教育的要求也是不同的,但归根结底,在学校教育中,学生的成长脱离不开价值认同。无论是父母,还是教师,都应该重视纠错教育,不可轻易放过;能根据不同情况采取恰当的应对方式,不可简单粗暴;摒弃“经验至上”的观念,留取精华,不断调整;教育要有发展性的眼光,不可固守陈规,按部就班。

中国古老的文化中有这么一句话:3岁看小,7岁看老。可见学生成长的关键期弥足珍贵,在这个阶段离不开家庭、学校、社会的共同教育。

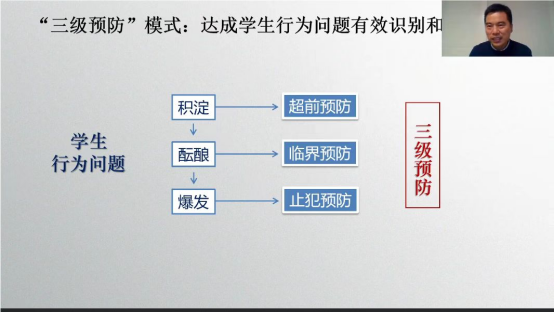

林老师对学生的行为问题提出了“三级预防”模式,科学、专业、理性地阐述了学生不同级别问题的“预防”机制,让一线教师在处理学生问题上有迹可循、有法可依、有理可证。

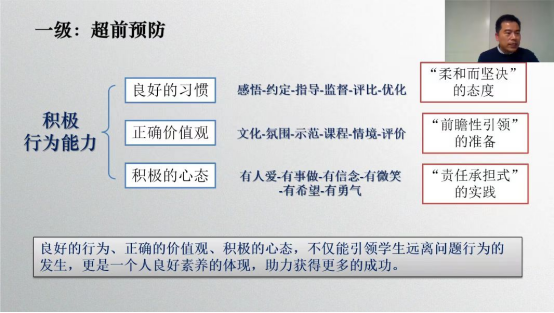

一级:超前预防

被美国《时代》周刊誉为“人类潜能的导师”的柯维说:“成功其实是习惯使然。“俗话说:思想决定行动,行动决定习惯,习惯决定品德,品德决定命运。“坏习惯经常是不用自主的。”指责与批评对改变坏习惯起不到根本作用,必须要让学生有所感悟,只有在此基础上才可以逐步进行约束。林老师以“挖鼻子”这个通俗常见的例子向我们深入浅出地解答了“感悟”对于超前预防的基础。

林老师说:习惯教育要用“柔和而坚决”的态度。诚然,身为教育工作者,在面对学生的不良行为习惯时,总是抱着满腔热情,以期用诚信、热心改变之,但经常因为收效甚微而使热情付之东流,习惯教育的目标终究不能达成。“柔和”和“坚决”应该相辅相成,老师们不仅要以柔克刚,还要有不达目的不罢休的决心。

林老师认为正确的价值观也是超前预防中重要环节,父母的正确示范,学校学科的价值观引领都决定着人的价值观形成。不管是家庭还是学校都要做好“前瞻性引领”的准备。

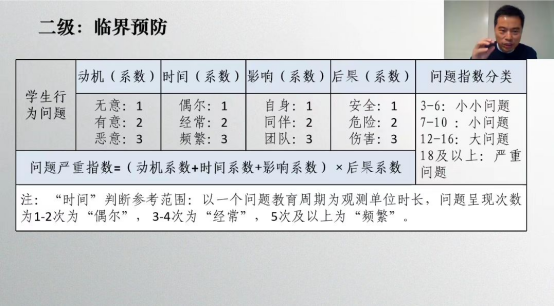

二级:临界预防

“临界预防”板块,林老师出示了以学生行为问题严重程度划分的表格,我们惊喜地发现原来学生的行为可以以如此清晰的方式进行量化分类。林老师也例举了“多动症”、“恋爱”两种情况,根据量化表进行了问题严重指数分类,数据化、科学化地呈现这些问题类型应采取的对应解决方式:如,联动家长,让学生的多余精力释放;“安全范围”内,采取目标引领法。分类方式专业且科学,采取解决方式新奇而实用。

林老师谈“顶撞”这样的小问题,让我们从不同的角度看待学生的一些问题行为。在面对孩子顶撞时,父母会认为孩子不懂事;在面对学生顶撞时,教师会认为自己不受尊重。但从学生身心发展的角度,有时学生的“顶撞”意味着学生独立意识的萌芽,学生需要将想法表达,也许学生的“表达”并不那么令人“舒适”,但确实需要家长、教师理性看待,积极引导,及时干预,柔性应对。

同时,林老师从一线教师的立场出发,在出现“冲突”情况时,要以“学习”为主要的预警机制,分析学生产生问题的行为特征和形成原因,寻找成长轨迹,从而达成教育成效。

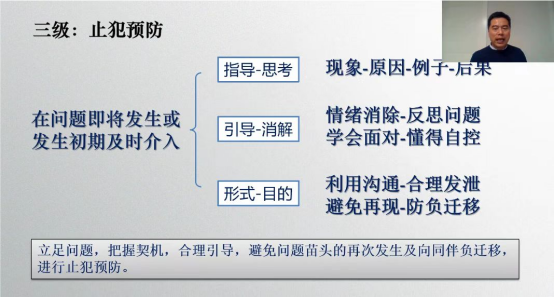

三级:止犯预防

林老师以个案让我们有所警示,不同年龄层次的学生会因性格的不同,家庭氛围的不同,成长轨迹的不同,或多或少都会出现这样或那样的问题,“在问题即将发生或发生初期及时介入”,止犯预防,避免“最坏情况”发生。孩子——这两个字本身就意味不成熟、不理智,就意味着各种各样的“问题’。”成年人“的我们——不管是家长,是教师,都要理性看到各种“缺格”,理性管理,科学分析,认真倾听,用心沟通,智慧引导,才能将大问题变成小问题,小问题逐渐消弭于无。

学生问题,艺术应对,这是教育方式的最好诠释,也是为人父母,为人师者需要的修行。感恩林老师在学生问题处理方面的引领,让我们懂得了不同类型的问题需要不同教育策略方法。教育之路需要不断学习,且思且行。为了学生的健康成长,我们要学习更多,提升更多。

文字:徐丽克

编辑:王春春

审核:赵银玲